日本天皇《终战诏书》只字未提战败——历史不容涂改,吾辈当自强!八十年前的今天——1945年8月15日,亿万中国人民迎来了期盼已久的时刻。日本天皇通过广播宣布接受美、英、中、苏四国在波茨坦会议上发表的《波茨坦公告》,对外宣称“停止战斗”。这一天,中华民族十四年浴血抗战终于取得了胜利。

在各地,人们奔走相告——延安、重庆、广州、东北……无数群众走上街头,敲锣打鼓、舞狮高歌,甚至爬上房顶只为传递一个声音:“日本投降了!我们胜利了!”重庆还举行了空前盛大的庆祝游行,延安的军民彻夜不眠,庆祝来之不易的胜利。这是民族浴火重生的喜悦,也是对无数先烈的告慰。

然而,被称为“终战诏书”的那份日本天皇诏令,却刻意回避“投降”与“战败”二字。

“终战”而不言“投降”——精心修饰的辞令

这份诏书全篇815字,没有一句承认战败,更没有一句真诚的道歉。它只是轻描淡写地称“采取非常措施收拾时局”,并将战争时间缩短为“交战已阅四载”,仿佛战争只是从1941年才开始。诏书用“终战”替代“投降”,用“为保全国体停止战斗”取代承认失败的事实,意在为裕仁天皇洗白,保全天皇制的延续。

更有甚者,在战后相当长一段时间里,日本官方出版的史书几乎不提8月14日的对盟国投降电文,也淡化甚至略去9月2日的签降仪式,却大肆渲染天皇“促成和平”的功劳。这是一种赤裸的历史美化与责任规避。

历史的代价——血与火写下的记忆

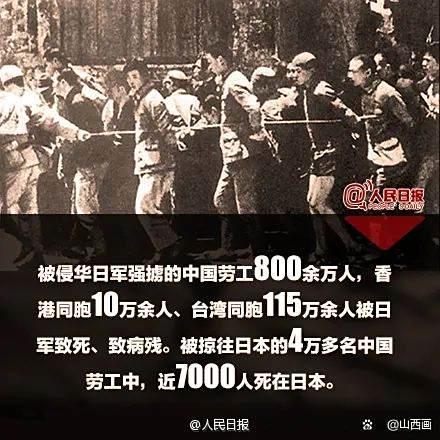

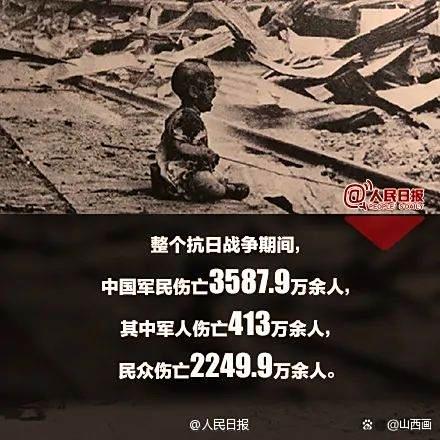

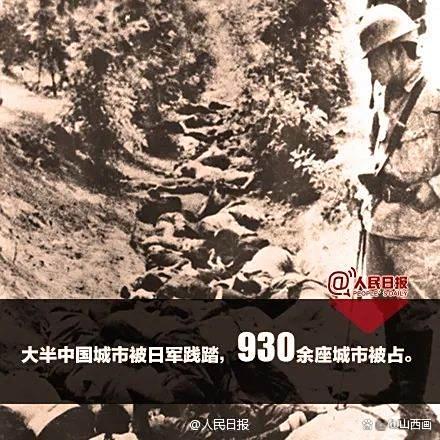

抗日战争的胜利,是以3500多万同胞的伤亡为代价换来的。930多座城市在日军铁蹄下沦陷,4200万民众流离失所。山河破碎、家园焦土,中华大地曾被战火染成赤色。

在那段峥嵘岁月里,无数英雄用生命守护民族的尊严。

1940年,杨靖宇将军在冰天雪地中与敌周旋,孤身一人弹尽粮绝,被捕后日军剖检发现,他胃中只有草根、树皮与棉絮,没有一粒粮食。

同年,张自忠将军在枣宜会战中率1500余人迎战近6000日军,身中数枪仍指挥作战,最终血洒疆场。他生前誓言:“为国家民族死之决心,绝不更改。”

1942年,林心平在被捕后受尽酷刑仍坚守秘密,敌人用铁丝穿身、游街示众,最后将其残忍杀害。她留下一句铿锵遗言:“笑汝辈黔驴技穷,甘洒热血化彩虹。”

左权将军、赵一曼、狼牙山五壮士……这些名字已成为民族精神的象征。

他们的血与骨筑成了新的长城,也让后世铭记:胜利从不轻易降临,它是千千万万人的牺牲换来的。

真相不容涂改,历史必须直视

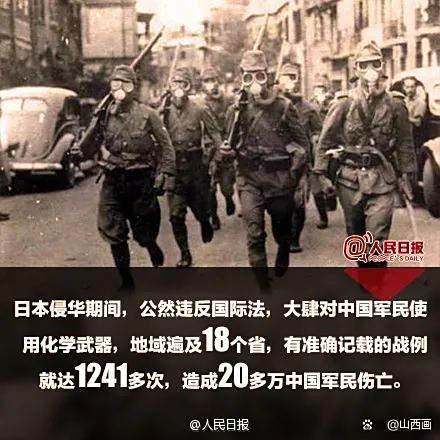

无论日本如何试图美化侵略、转移责任,事实已深深刻在历史的年轮里。抗战不仅是战场上的较量,更是民族意志的较量。否认罪行是对受害者的二次伤害,篡改史实是对人类良知的挑战。

今天的中国,山河已无恙,国泰而民安,但这段血与泪的历史必须被一代代传下去。忘记历史,就是背叛;掩盖罪责,更是罪上加罪。

吾辈自强,方能守护和平

历史告诉我们:正义必胜,和平必胜,人民必胜。和平不是天赐,而是实力守护的结果。纪念,是为了不再重蹈覆辙;铭记,是为了在面对挑战时更为坚韧。

在这一天,我们祭奠先烈、缅怀同胞,也要提醒自己:只有自身足够强大,才能真正守护得来之不易的和平。

历史不许忘,吾辈当自强——今日如此,日日皆然。

富灯网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。